円柱形状の部品や円筒形状の部品では、軸の中心がいかにズレていないかということが重要となります。

それらの用語として、同心度や同軸度というものがあり、JISでも厳密に定められています。

このページでは、同心度と同軸度の違いについて解説したいと思います。

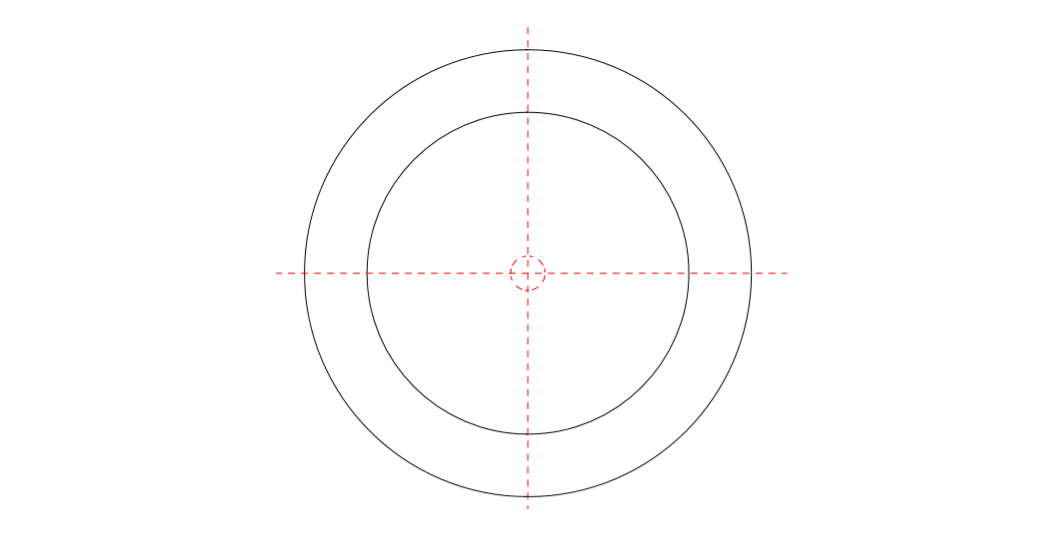

同心度

JISで定められた同心度

JISで同心度とは、

平面図形の場合にデータム円の中心に対する他の円形形体の中心の位置の狂いの大きさ

と定められおり、幾何偏差の中の位置偏差の1種類に位置付けられます。

「平面図形の場合にデータム円の中心に対する他の円形形体の中心の位置の狂いの大きさ」を要約すると、円の中心の狂いの大きさのことと言えます。

例えば、下記のように円柱のワークの中心を見たとき、2つの円柱の中心の狂いの大きさが同芯度となります。

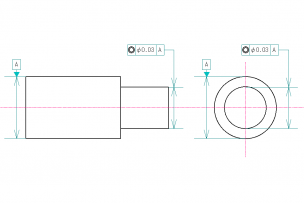

同心度のJIS記号

JISで定められた同心度の記号は、◎で表記されます。

下記の三角法で書かれた図面の場合、太い方の外径と細い方の外径の同心度を0.03mmの範囲に収める必要があるということを指示しています。

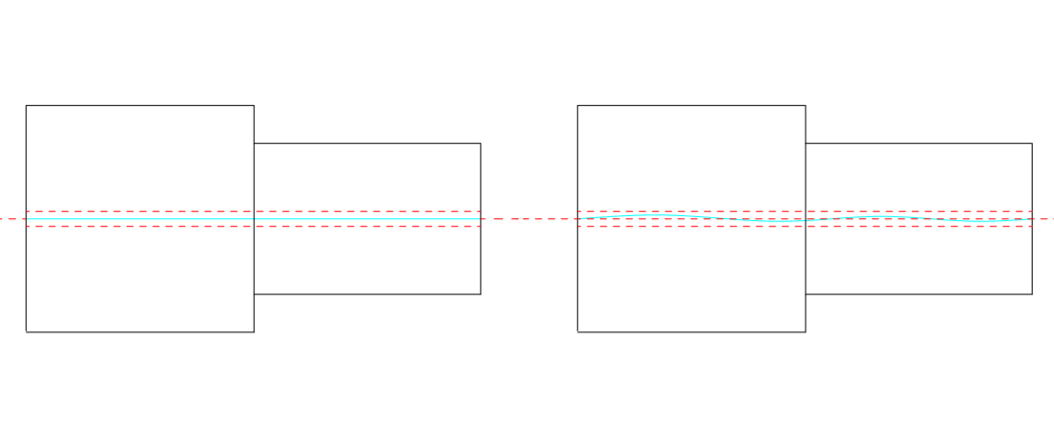

同軸度

JISで定められた同軸度

JISで同軸度とは、

データム軸直線と同一直線上にあるべき軸線のデータム軸直線からの狂いの大きさ

と定められおり、幾何偏差の中の位置偏差の1種類に位置付けられます。

「データム軸直線と同一直線上にあるべき軸線のデータム軸直線からの狂いの大きさ」を要約すると、2つの円柱の軸の狂いの大きさのことを指します。

例えば、下記の段付きの円柱ワークがあるとき、径が大きい円柱と径が小さい円柱の軸に狂いの大きさが同軸度となります。

同軸度のJIS記号

JISで定められた同軸度の記号は、◎で表記されます。

下記の三角法で書かれた図面の場合、太い方の外径と細い方の外径の同軸度を0.03mmの範囲に収める必要があるということを指示しています。

同心度と同軸度の違い

ここまで説明したように、同心度と同軸度の違いは、同心度は「中心点」であるのに対して、同軸度は「中心線」であつことです。

また、幾何公差のJIS記号では、どちらも「◎(二重丸)」で表記されます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

同心度と同軸度は、どちらも記号は同じですが、若干の意味合いが異なります。

これらの違いがわかることで、製図する時や図面を見る時にスムーズに理解することができるかと思いますので、是非覚えておいていただけたらと思います。